在嵌入式系统和智能硬件开发领域,系统级芯片(SoC)的选型是决定产品成败的关键一步。一个优秀的SoC选型能大幅简化设计、降低成本、加速上市;而一个欠考虑的决策则可能将项目拖入无尽的调试泥潭,甚至导致产品彻底失败。本文将深入探讨SoC选型的关键维度,为您的产品开发保驾护航。

一、接口需求:硬件设计的基石与稳定性的源头

接口是SoC与外部世界沟通的桥梁,其匹配度直接决定了硬件设计的复杂度和系统的稳定性。

-

精准匹配,化繁为简:

-

核心原则: 优先选择原生集成所需关键接口(如高速USB、PCIe、MIPI CSI/DSI、以太网、特定工业总线等)的SoC。一颗接口高度契合的芯片能显著减少外围逻辑电路、电平转换芯片和桥接器的使用。

-

简化优势: 这不仅降低了BOM成本和PCB设计复杂度,更重要的是减少了潜在的信号完整性问题、时序冲突和电源噪声干扰,从根本上提升了系统的可靠性和稳定性。例如,一颗原生集成双千兆以太网MAC和PHY的SoC,远比需要外挂PHY甚至Switch芯片的方案更简洁可靠。

-

-

警惕复用,深挖真相:

-

Datasheet的“陷阱”: SoC的数据手册常常会列出接口复用功能(Pin Muxing)。一个物理引脚可能被配置为UART、I2C或GPIO等不同功能。

-

需求确认: 绝对不能仅凭Datasheet的列表就认为SoC支持“同时”使用所有接口。 必须结合芯片的详细功能框图(Block Diagram) 和引脚复用表(Pin Mux Table),根据您的实际硬件原理图需求,逐一确认:

-

所需的关键接口组合在物理引脚上是否存在冲突?

-

它们能否在您期望的工作模式下同时启用?

-

复用配置是否满足所有接口的时序和电气要求?

-

-

案例警示: 比如瑞芯微的RK3588、RK3576、RK3568芯片都存在PCIE\USB3.0\SATA复用的情况,客户的项目需要多个原生的USB3.0高速接口,以满足外设配件的数据传输,复用接口在硬件设计时只能三选一,在进行产品定义时需要明确,避免推倒重来。

-

-

桥接方案的审慎考量:

-

必要之选: 当核心SoC无法直接提供所需接口(如需要RS485/RS232、CAN FD、额外的视频输入输出)时,桥接芯片(如USB转串口、PCIe转SATA、电平转换器、视频解码/编码芯片)是常见解决方案。

-

关键评估点:

-

速率瓶颈: 桥接芯片自身的带宽和处理能力是否能满足应用需求?例如,通过USB 2.0 Hub扩展多个高速USB 3.0设备是行不通的。即便是使用USB3.0 HUB拓展,也是多个拓展口共用一个USB3.0的带宽,需要要对单口的传输速率进行评估。

-

供电与散热: 桥接芯片会增加额外的功耗和发热点,需评估电源系统的容量和散热设计是否足够。一颗高功耗的PCIe Switch可能需要额外的散热片。

-

复杂性与成本: 桥接方案增加了额外的元器件、PCB走线复杂度、潜在的驱动开发需求和BOM成本。

-

延迟影响: 桥接会引入额外的通信延迟,对实时性要求高的场景(如工业控制、高速数据采集)需严格评估。

-

-

决策建议: 桥接是“不得已而为之”的方案。 优先寻求接口匹配度更高的SoC,仅在核心功能接口缺失且无法避免时才考虑桥接,并务必进行充分的选型和验证。

-

二、性能:多维度的精准匹配

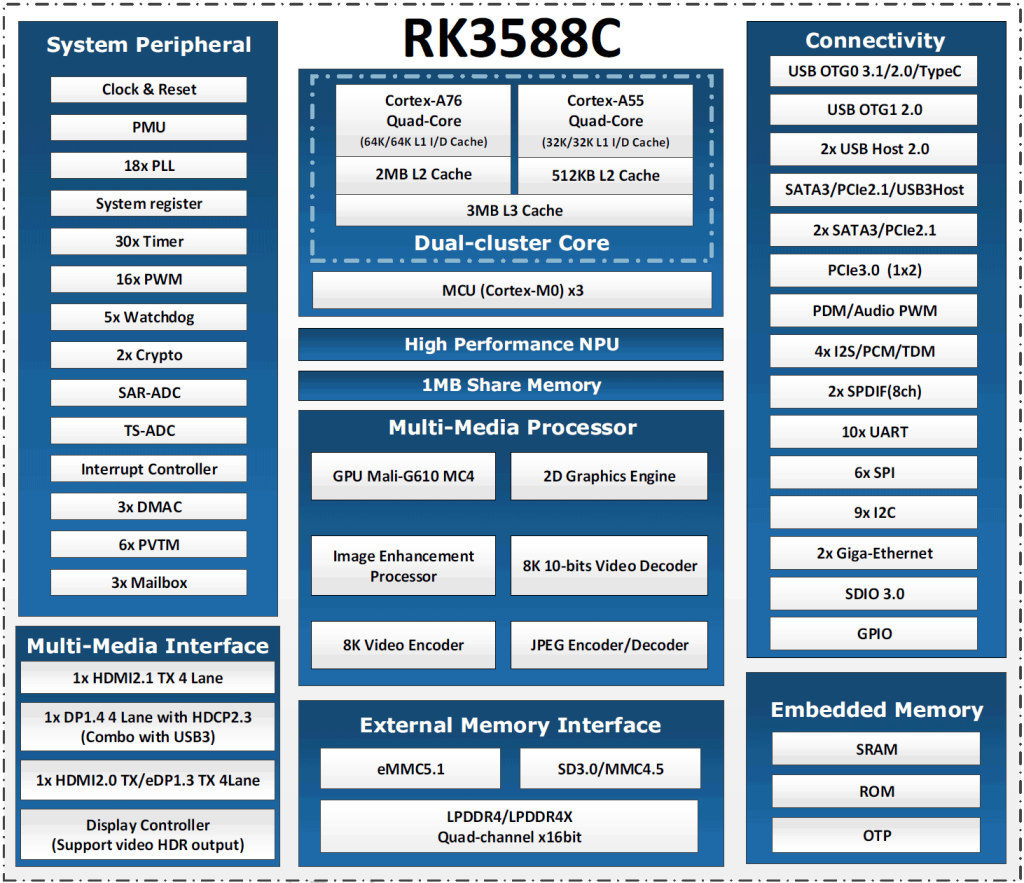

SoC是一个集成多种处理单元的复杂系统,性能评估需要多维度考量:

核心处理单元:

-

CPU: 负责通用计算、操作系统运行、应用逻辑处理。关注核心数量(单核/多核)、架构(ARM Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M; RISC-V等)、主频、缓存大小。复杂应用(如智能网关、边缘服务器)需要强劲的多核A系CPU;实时控制则需要高可靠性的R系或M系。

-

GPU: 负责图形渲染、UI加速、并行计算(GPGPU)。关注核心数、架构(Mali, Adreno, PowerVR等)、支持API(OpenGL ES, Vulkan)、分辨率/刷新率支持。图形密集型应用(车载仪表、广告机、游戏设备)是强需求。

-

NPU: 专为人工智能推理设计(如目标检测、语音识别、图像分类)。衡量指标为算力(TOPS)、能效比(TOPS/W)、支持模型框架/算子、精度(INT8/FP16/FP32)。AIoT设备的核心引擎。

-

VPU: 硬件视频编解码引擎。关注支持的编解码标准(H.264, H.265/HEVC, AV1, VP9)、分辨率/帧率(4K@60fps, 8K@30fps)、编解码路数、码率范围。视频会议终端、NVR、流媒体设备的关键。

-

VOP: 显示输出控制器。关注支持的接口(HDMI, DP, MIPI DSI, LVDS)、最大分辨率/色深/刷新率、图层叠加能力。驱动显示屏的核心。尤其是在商业显示项目中,VOP性能是一个非常重要的指标。

-

-

存储与带宽:

-

DDR带宽: CPU/GPU/NPU等单元访问内存的速度瓶颈。由DDR类型(LPDDR4/4X/5, DDR4/5)、通道数、频率共同决定。高性能计算、高分辨率视频处理、AI推理对带宽要求极高。

-

存储接口: 支持的外部存储器类型和速度(eMMC接口版本、UFS接口版本、SD卡速度等级、SATA/NVMe SSD支持)。影响系统启动、程序加载和数据存取速度。

-

内部SRAM/缓存: 容量和速度对实时性要求高的任务至关重要。

-

-

工作温度:

-

明确产品的应用环境温度范围(一般商业级0~50°C,工业级-20~85°C,车规级-40~125°C)。选择的SoC必须在其标称的工作温度范围内稳定运行。

- 需要注意的是区分运行温度与存储温度,再就是业内并没有统一的级别划分,比如工业级低温有定到-20℃的,也有定-40℃的,需要直接明确范围。

-

-

性能评估的黄金法则:

-

量化需求: 尽可能将性能需求转化为可衡量的指标(如:需要同时解码几路1080P30 H.265?人脸检测模型推理需要达到多少FPS?UI动画需要多少FPS?)。

-

善用评估板: 如果对理论性能指标与实际表现的关系不确定,或者需要验证复杂功能组合下的性能,购买官方评估板进行实测是最可靠的方法。 在真实硬件上运行您的核心算法或典型负载,观察资源占用率、延迟、功耗和温升。不要吝啬这笔前期投入,它能避免后期巨大的返工成本。

-

三、价格:超越芯片单价的系统性成本

SoC的价格远不止于芯片本身的采购单价:

-

系统级成本优化:

-

接口契合度: 如第一部分所述,选择接口匹配度高的SoC,能最大程度减少昂贵的外围桥接芯片、PHY芯片、高速连接器的使用,降低整体BOM成本。

-

供电简化: 选择供电方案相对简单、电源轨数量少、电压要求常见的SoC,能降低电源管理芯片(PMIC)和电路设计的复杂性与成本。

-

集成度: 高度集成的SoC(如包含PMIC、大容量DRAM的PoP封装)可能单价稍高,但节省了外围空间和元器件,总成本可能更低,设计也更简单。

-

-

场景与维护成本:

-

明确场景: 是消费电子追求极致性价比?是工业设备要求长期稳定可靠?还是车规产品需要最高等级认证?不同场景对成本构成的权重不同(例如,工业设备更看重长期维护和可靠性成本)。

-

维护成本考量: 选择主流、生态成熟的SoC,其驱动、软件库更新更及时,社区资源更丰富,遇到问题更容易解决,长期维护成本更低。冷门或即将淘汰的芯片可能导致后期维护困难和成本飙升。

-

-

物料方案选择:

-

市场分层: SoC市场覆盖从几美元的MCU级到数百美元的旗舰AP级。务必清晰定义产品定位和核心需求,避免“性能过剩”或“性能不足”。

-

明确需求: 列出所有必须(Must Have) 和期望(Nice to Have) 的功能性能点。在预算和需求之间找到最佳平衡点。不要为用不到的性能买单。

-

供应保障: 考虑物料的长期供货稳定性和替代方案。避免选择单一来源且供应风险高的芯片。

-

四、技术支持:项目顺利推进的保障

强大的技术支持是应对开发挑战、加速产品上市的关键:

-

技术入口与响应能力:

-

获取门槛: 芯片原厂(或其授权分销商/方案商)提供技术支持的门槛是什么?是否需要高昂的NRE费用?是否有最小采购量要求?初创公司能否获得有效支持?

-

对接方式: 支持渠道是邮件、论坛、电话还是专属FAE?响应速度如何?是否有本地化的支持团队?

-

人力与效率: 支持团队是否足够专业且有经验?能否快速理解问题并提供有效解决方案?遇到复杂Bug时,原厂能否投入足够资源协同攻关?响应速度和解决问题的效率是核心。

- 经验分享:笔者从业13年,整体来看,瑞芯微的技术支持是比较到位的,能沟通,能解决问题,项目能落地量产。不同方案商遇到的问题以及解决方法会系统共享、推送补丁、SDK更新,这也算是众人拾柴火焰高了。

-

-

开发环境与资源:

-

评估板(EVB): 是否有功能完善、易于获取的官方评估板?这是前期验证和开发的重要基础。

-

软件工具链: 编译器(是否免费/商用?)、调试工具(JTAG/SWD支持?)、集成开发环境(IDE)是否成熟易用?是否有针对性的优化库(如NPU SDK, 音视频处理库)?

-

硬件资料: Datasheet、参考设计原理图(Reference Design Schematic)、PCB设计指南(Layout Guide)、引脚分配表是否详尽、准确且易于获取?参考设计是否经过充分验证?

-

软件资源: Linux BSP/U-Boot支持是否完善、更新及时?驱动支持是否全面(特别是外设接口)?是否有丰富的示例代码和文档?

-

-

迭代更新与透明度:

-

更新推送: 原厂是否定期发布SDK/BSP的更新?是否包含安全补丁、性能优化、新功能支持和Bug修复?

-

变更说明: 更新是否附带清晰的变更日志(ChangeLog)和迁移指南?重大变更(如驱动API改动)是否有充分说明和过渡方案?

-

技术文档维护: Datasheet等核心文档是否随着芯片修订(Silicon Revision)同步更新?勘误表(Errata Sheet)是否详尽且及时发布?文档的准确性和时效性直接影响开发效率。

-

五、生命周期:产品长治久安的命脉

SoC的生命周期对产品的长期市场表现至关重要,尤其对于行业应用(工业、医疗、汽车、能源):

-

研发上市周期匹配:

-

行业特性: 许多行业项目(如医疗器械认证、汽车前装导入、工业设备测试)从启动研发到最终产品上市往往需要1.5-3年甚至更长时间。

-

选型起点: 必须在项目启动选型时就充分考虑SoC的预期生命周期。 选择一颗在产品上市时仍处于生命周期中期甚至早期的芯片,确保有足够的生产供货窗口期。避免选择已处于生命周期末期的“尾货”芯片。

-

-

盈利周期与供应风险:

-

盈利保障: 产品上市后需要足够长的销售周期(通常3-5年或更长)来收回研发成本并实现盈利。

-

停产危机: 如果所选SoC在产品热销期突然宣布停产(EOL),将面临灾难性后果:要么高价抢购最后的库存,要么被迫进行耗资巨大的硬件改版(Re-spin)。

-

价格飙升: 即使芯片未完全停产,后期进入“缩产”阶段时,由于供应减少,采购价格可能大幅上涨,严重侵蚀产品利润。

-

-

供应商稳定性考量:

-

新公司风险: 初创芯片公司虽然可能在性能或价格上有亮点,但其公司运营稳定性、持续供货能力和长期技术支持承诺存在较大风险。产品线可能突然调整甚至公司倒闭。

-

传统巨头优势: 知名半导体大厂通常有更长的产品生命周期规划、更稳定的产能保障和更完善的技术支持体系,是行业项目的更稳妥选择。

-

生命周期承诺: 向供应商索取明确的产品生命周期状态声明和长期供货计划。了解其EOL通知(End of Life Notice)流程和时间窗口。

-

六、SDK:软件生产力的倍增器

SDK(Software Development Kit)的质量直接决定了软件开发效率和最终产品的稳定性。

-

开发效率与风险控制:

-

基础保障: 稳定、易用的SDK是启动软件开发的基础。它应包含必要的库文件、头文件、编译脚本、配置工具和文档。

-

行业赋能: 优秀的、特别是针对特定行业(如安卓系统、Linux工控、Camera应用)优化的SDK,能提供高层API、参考应用和最佳实践,让开发者专注于业务逻辑,而非底层适配,大幅提升开发效率,显著降低底层驱动开发和系统集成带来的风险。 例如,一个针对安防摄像头的SDK可能提供完整的ISP调优工具、AI模型部署框架和流媒体服务集成。

- 案例警示:例如曾经的RTD1296、A311D芯片,SDK存在驱动缺失,并且没有成熟的开发文档,极大的增加了项目开发周期,提高了研发成本。

-

-

长期维护:稳定运行的根基:

-

持续演进: SDK需要随着操作系统安全更新、新功能需求、发现的问题而持续更新。

-

维护承诺: 考察芯片厂商对SDK的长期维护计划和支持力度。是否有专门的团队负责?更新频率如何?是否及时修复已知Bug和安全漏洞?

-

项目保障: 一个能得到长期维护的SDK,是项目产品在市场上长期稳定运行、应对安全威胁和满足客户新需求的关键软件保障。

-

七、潜在的缺陷:新芯片的隐藏风险

采用全新发布或新批次的SoC需要格外谨慎:

-

设计/工艺的不确定性:

-

首版风险(Rev A): 第一版硅片(Silicon Revision)可能存在设计疏忽、逻辑错误或与Spec不符的情况。

-

工艺挑战: 先进制程(如5nm, 3nm)初期良率可能不稳定,或存在未预期的物理效应(如漏电、热密度问题)。

- 案例警示:如RK3568初版芯片和RK3399更换产线时生产的初版芯片,再极限性能下都会出现问题。

-

-

表现形式与影响:

-

缺陷可能表现为功能异常(如某接口工作不稳定)、性能不达标(如NPU算力低于标称)、功耗超标、发热异常、或在特定温度/电压条件下不稳定甚至死机。

-

这些缺陷往往具有隐蔽性,可能在特定压力测试或复杂应用场景下才暴露。

-

-

应对策略:

-

关注勘误表(Errata Sheet): 仔细研究并充分理解芯片已公布的已知问题及其影响范围、规避措施或Workaround。

-

评估修订版本: 了解该SoC是否已有更新的硅片修订版本(Rev B, Rev C),新版本通常会修复已知的重大缺陷。优先选择较新的Revision。

-

充分测试验证: 对新芯片进行极其严格和全面的测试,覆盖所有功能、性能边界、温度范围和压力场景。测试周期要足够长。

-

风险平衡: 评估采用新芯片带来的性能/成本优势是否足以覆盖其潜在的缺陷风险和项目延期风险。对于要求高可靠性的产品,采用经过市场验证的成熟芯片通常是更安全的选择。

-

八、同类产品案例:站在巨人的肩膀上

当对自身需求或SoC能力边界不够清晰时,借鉴成功案例是高效途径:

-

竞品分析的智慧:

-

明确标杆: 在目标市场中寻找功能、性能定位相似的成熟成功产品。

-

技术洞察: 通过公开资料(产品官网、拆解报告(iFixit, TechInsights)、行业分析)、供应商信息(有时芯片厂商会宣传其成功案例)、甚至专业的反向工程(在合法合规前提下),尝试推断竞品所采用的SoC平台。

-

方案参考: 了解竞品的技术方案(SoC型号 + 关键外围芯片组合)能提供极具价值的参考。它验证了该SoC方案在类似应用中的可行性和成熟度。

-

-

方案商的成熟方案:

-

利用生态: 芯片厂商的正规方案设计公司(Design House)是您的项目开发首选。这些方案商基于特定SoC开发了针对垂直行业(如人脸识别门禁、视频会议终端、工业HMI)的成熟硬件方案(Turnkey Solution)。对接专业的方案商,可以对您的项目进行更细致的项目评估,告诉客户潜在的风险点,帮助客户决策,有效降低项目风险。

-

快速落地: 采用经过市场检验的成熟方案,能极大缩短开发周期,降低技术风险,加速产品上市。 方案商通常也提供完善的技术支持。

-

结语

SoC选型绝非简单的参数对比或价格比拼,而是一项融合了技术深度、商业洞察和风险管理的复杂系统工程。它需要开发者深入理解自身产品的核心需求、目标市场、成本结构和长期规划,并全面、审慎地评估候选SoC在接口、性能、价格、支持、生命周期、SDK、成熟度等维度的契合度与潜在风险。

成功的选型始于对需求的精准定义,成于对细节的执着考究和对全局的系统把握。在投入大量开发资源之前,投入足够的时间和精力进行严谨的SoC评估与选型,将为您的产品奠定坚实可靠的基石,铺平通往市场成功的道路。记住,在SoC的世界里,选择往往比努力更重要。 一颗选对的“芯”,能让您的产品在激烈的市场竞争中熠熠生辉。

版权声明:原创文章,转载须注明出处:ScenSmart智造平台。